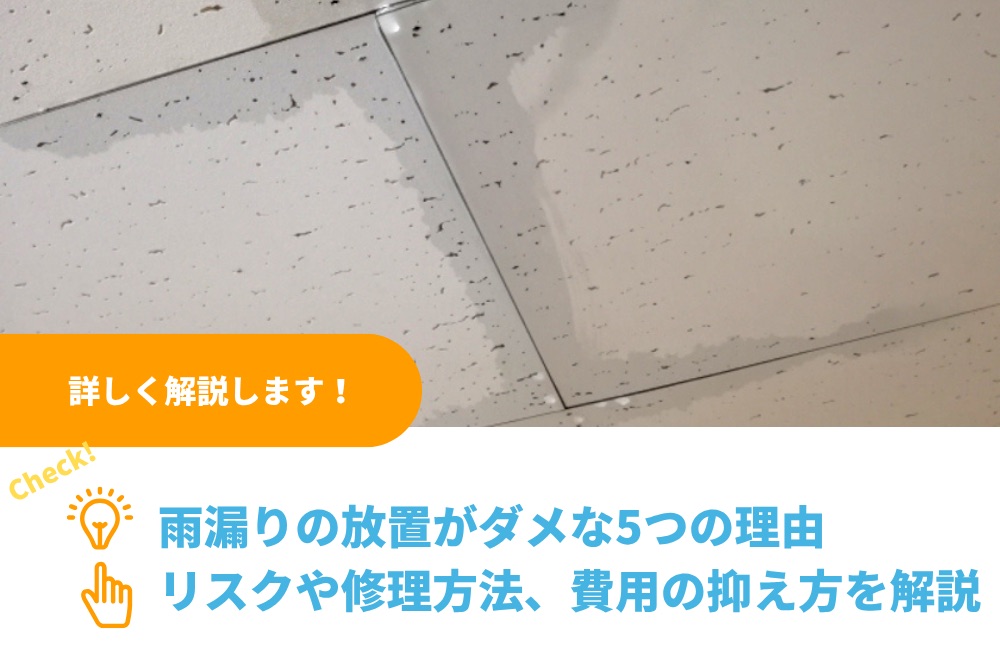

雨漏りの放置がダメな5つの理由|リスクや修理方法、費用の抑え方を解説

雨漏りの放置は建物構造へのダメージや資産価値の低下、修理費用の高額化を招く危険性があります。

「たまにしか雨漏りしないから」という油断が、見えない部分の被害を深刻化させる要因です。

本記事では、雨漏り放置によるリスクから応急処置の方法、補助金や火災保険を活用した修理費用の抑え方まで詳しく解説します。

物件の収益性を維持する適切な対処法をお伝えしますので、雨漏りでお悩みの方は、ぜひ最後までごらんください。

・雨漏り発見時は応急処置で被害拡大を防ぎ、専門業者による調査で根本原因を特定しましょう。

・信頼できる修理業者選びでは、相見積もりを取り「保証内容・施工実績」を確認します。

Contents

雨漏りの放置で起こりうる被害とリスク

雨漏りは放置するほど被害が拡大し、劣化度合いに応じて修理費用も高額になります。

ここでは、雨漏りの放置で起こりうる被害とリスクを5つ紹介します。

1.建物構造へのダメージ

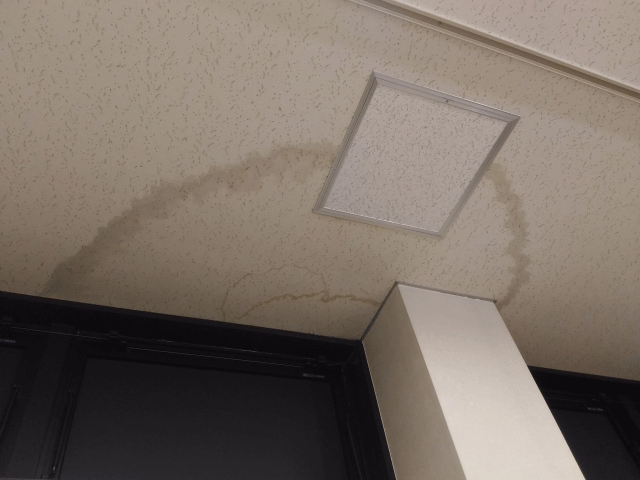

雨漏りによる建物構造への影響は、見た目の変化から始まり、徐々に建物の構造部にダメージを与えます。

【初期段階】

- 天井にシミができる

- 壁紙が剥がれる

【放置すると】

- 水分が建物内部に浸み込み、木造は構造材が腐食する

- 鉄骨造は鉄骨にサビが発生し、構造躯体の強度が低下する

鉄筋コンクリート造(RC造)は、鉄筋の腐食によりコンクリート表面が剥がれ落ちる「爆裂(ばくれつ)」という構造劣化が発生します。

2.カビ・害虫の発生による健康被害

雨漏りによる湿気は、カビや害虫が繁殖する絶好の環境を作り、人の健康や建物に二次被害を及ぼします。

【初期段階】

- 壁や天井裏などの湿度が高まり、カビ臭がする

- 目に見えない場所でカビが発生する

【放置すると】

- カビが放出した胞子を吸い込むと、アレルギー症状や呼吸器疾患を引き起こす

- 木造ではシロアリが繁殖しやすく、柱や土台といった構造材を食害する

- ダニやネズミなどの害虫・害獣が発生する

3.漏電による火災リスク

雨水が電気配線や電気設備に触れると漏電が発生し、火災の原因になります。

とくに古い建物や電気配線の劣化が進んでいる建物では、雨漏りによる漏電リスクが高まります。

4.建物の資産価値の低下

雨漏りによる損傷は、建物の資産価値を低下させます。

構造躯体の損傷・カビの発生・設備の故障などは、建物の居住環境と美観の両方に悪影響を与えます。

定期的なメンテナンスや改修工事が、長期的な資産保全に欠かせません。

5.修理費用が高額になる

雨漏りの修理費用は、劣化の進行度合いによって変わります。

劣化が軽度の場合、既存の防水層を活かしてコストを抑えての改修が可能です。

しかし、劣化が進行すると、既存防水層上からのかぶせ工法を行う際に下地処理費用が高くなり、工期も長くなります。

雨漏りが著しい場合は、既存防水層の撤去が不可避になることもあります。

計画的な点検による早期発見・早期対応で、修理費用を抑えましょう。

参考:マンションの劣化状況の進行と維持・修繕への影響|国土交通省

雨漏りを発見したらやるべきこと

雨漏りを発見した際は、被害の拡大を防ぐための応急処置と、根本的な解決に向けた専門業者への連絡が必要です。

自分ですぐにできる応急処置

雨漏りを発見したら、まず被害の拡大を防ぐための応急処置を行います。

- 床に落ちる水は、バケツや洗面器などで受け止める

- 電気製品やコンセントが濡れそうであれば、電源を切り、可能ならブレーカーを落とす

- 床や家具が濡れないよう、ビニールシートなどで保護する

- 雨漏り箇所の下にある家具や貴重品は、濡れない場所に移動する

これらはあくまで一時的な応急処置であり、根本的な解決には専門業者による修理が必要です。

オーナー・管理会社が取るべき対応手順

雨漏りの報告を受けた際は、被害拡大を防ぐために迅速な初動対応が欠かせません。

雨漏りが発生した場合、まず利用者や管理担当者に応急処置の指示を行い、専門業者への連絡を手配します。

火災保険が適用できそうな場合は、保険会社への連絡と現地調査の手配を行います。

複数の物件を管理している場合は、同様の問題が他の物件でも発生していないか点検しましょう。

雨漏りの調査方法や信頼できる業者の選び方

雨漏りの修理には専門的な知識と技術が必要です。

二次被害を防ぎ、建物の寿命を守るためにも、DIYでの対応は応急処置にとどめ、専門家に依頼しましょう。

専門家の雨漏り調査方法

専門業者による雨漏り調査は、主に以下の方法が用いられます。

- 目視調査:屋根や外壁の状態を確認し、ひび割れや劣化箇所を特定

- 散水調査:雨漏りが疑われる箇所に実際に水をかけて浸入経路を確認

- 赤外線調査:建物表面の温度分布を測定し、水分の浸入箇所を特定

- 内視鏡調査:壁内部や天井裏など、直接目視できない箇所を確認

複数の調査手法を組み合わせ、見た目だけでは判断できない雨漏りのルートを発見し、根本的な解決につながる修理方法を決定します。

信頼できる修理業者の選定ポイント3つ

雨漏り修理の際に、信頼できる業者を見つけるポイントは以下の3つです。

相見積もりを取る

複数の業者から見積もりを取ることで、適正な価格と工事内容を比較検討できます。

極端に安い見積もりには手抜き工事や追加請求のリスクが、高額な見積もりには不当な利益が上乗せされている可能性があるため、注意が必要です。

いずれの場合も、工事の見積もり内容をよく確認しましょう。

見積書の内容が具体的でわかりやすく、質問に対して丁寧に回答してくれる業者が安心です。

修理後の保証の有無

信頼できる業者は、修理工事に対して適切な保証を提供します。

保証期間の長さだけでなく、保証内容や保証書の発行についても確認しましょう。

アフターサービスの体制が整っている業者は、修理後に問題が発生した場合も迅速に対応してくれます。

悪質な訪問営業・業者に注意

訪問営業の会社の中には悪質な業者が紛れています。

「近くで工事をしていて、お宅の屋根が気になった」などと突然訪問してくる業者には注意が必要です。

また、契約を急がせる業者や、大幅な値引きを提示する業者も避けましょう。

資格の有無や過去の施工実績、口コミ・評判を確認し、信頼できる業者を選ぶことが大切です。

雨漏り修理費用を抑える方法

雨漏りの修理費用は、補助金制度や保険の活用により負担を軽減できます。

補助金・助成金制度

自治体によっては、建物の修繕や改修に対する補助金制度を設けています。

物件所在地の自治体に問い合わせ、事業用建物や賃貸住宅向けの利用可能な制度を確認します。

申請には期限や条件があるため、改修工事の計画段階から情報を集め、補助金申請のスケジュールを修理計画に組み込みましょう。

火災保険

雨漏りの原因が台風などの自然災害である場合、火災保険の適用を受けられる可能性があります。

ただし、経年劣化による雨漏りは保険の対象外となるため、保険を利用する場合は、修理前に保険会社の現地調査が必要です。

保険金の請求には時効があるため、被害を発見したら早めに保険会社に相談しましょう。

防水工事の相場や費用を抑える方法について、こちらで解説しています。

関防協は、防水工事の「エキスパート集団」です。

工事会社を選ぶのに不安を感じる方は、ぜひ関東防水管理事業協同組合(関防協)へまずはお気軽にご相談ください。

当協同組合は、主に関東にある防水改修の会社で形成されているグループで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東地域に限らず、山梨・静岡・長野・新潟にも支部があり、計190社の正会員がおります(2025年6月時点)。

また、年々進化し続けている防水工事についての教育活動も行なっており、適切な調査や提案ができる「防水改修調査診断員」の育成を実施しています。

「雨漏り診断をどこに依頼すれば分からない」「信頼できる施工会社の選び方が分からない」そんな方は関東防水管理事業協同組合へご相談ください。

当HPでは、防水改修調査診断員による無料診断も申し込みや、マップ上での施工店検索ができます。 少しでも防水に不安や不満を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。