笠木から雨漏りする原因やリスク、雨漏りを防ぐ3つのポイントを解説

建物の屋上にある笠木から雨漏りが発生して、お困りではありませんか。

笠木の施工やメンテナンスが適切に行われていないと、雨漏りの原因となります。

本記事では、笠木から雨漏りする原因と、雨漏りを防ぐための3つのポイントについて、わかりやすく解説します。

建物の資産価値を守り、利用者に安心して過ごしていただける環境を維持するために、ぜひ最後までご覧ください。

コラムのポイント

・笠木内部への水の浸入を防ぐため、内側にも防水処理を施す「二重防水」が有効です。

・雨漏りの放置は、構造体の劣化や修繕費用の増加などの被害につながるため、笠木の劣化を見つけたときは、できるだけ早く防水専門業者に相談しましょう。

Contents

笠木の目的・役割

笠木とは、パラペット(屋上の端に設けられた低い壁)やベランダの手すり壁、階段の手すりなどの上端に設置される仕上げ材です。

笠木の役割は以下の2つです。

- 防水性の確保:笠木がない場合、パラペット内に雨水が浸み込み、雨漏りの原因になる

- 構造の保護:雨水が内部に浸透して鉄筋が錆びることによる、コンクリートのひび割れや爆裂を防ぐ

笠木は建物の防水機能を維持するうえで欠かせない部材です。

笠木から雨漏りする原因

笠木から雨漏りが発生する原因は、主に以下の3つです。

- 笠木やシーリング材の劣化

- 通気不良や結露

- 雨仕舞の不良

1.笠木やシーリング材の劣化

笠木やシーリングに以下の劣化が見られると、雨水が浸入する経路になります。

- 紫外線や気温の変化により、笠木の継ぎ目を埋めているシーリング材が硬化し、ひび割れたり痩せたりする

- 笠木も熱膨張と収縮を繰り返すことで歪みや浮きが発生する

シーリング材は5~10年で劣化が始まるため、定期的な点検が欠かせません。

2.通気不良や結露

笠木の内部が密閉されていて空気の通り道がないと、以下のように水分をうまく排出できなくなります。

- 外気温との差で笠木の内部に結露が発生し、下地材を劣化させ、笠木の固定力が弱まる

- 強風時に通気口から雨水が吹き込む場合があり、防水機能を損なう要因となる

笠木の内部は外からは見えないため、発見が遅れて雨漏りが発生するケースがあります。

3.雨仕舞の不良

建物内部に雨水が侵入するのを防ぐ仕組みを「雨仕舞(あまじまい)」といいます。

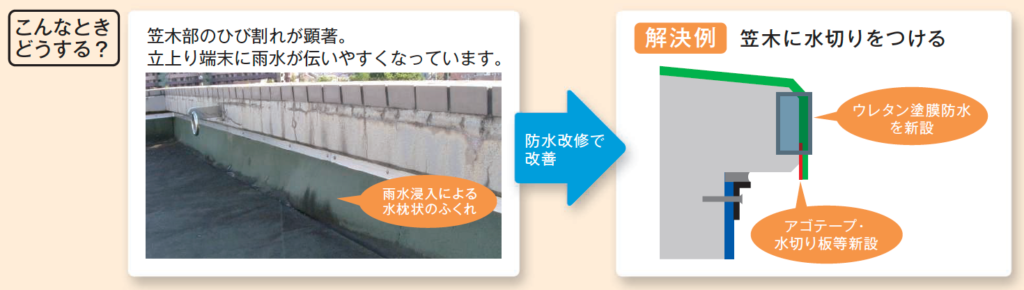

屋上パラペットがアゴ付き笠木の場合に、以下の形状は雨水侵入・雨漏りの原因となります。

- アゴ裏に水切り目地が設置されていない

- アゴの「出」が小さい

上記の場合は、防水改修工事に際して雨仕舞の改善が必要となります。

雨漏りした笠木の放置で起こるリスク

笠木からの雨漏りを放置すると、建物に以下の被害をもたらす場合があります。

- 構造体の劣化:継続的な雨水の浸入により、建物の構造体である鉄筋コンクリートの劣化や、鉄筋の錆びによる膨張でコンクリートにひび割れが生じ、構造的な強度が著しく低下する

- 修繕費用の増加:初期段階での軽微な補修であれば比較的費用を抑えられますが、放置により被害が拡大すると大規模修繕が必要となる場合がある

- 資産価値の低下:雨漏りによる構造的な損傷は、建物の資産価値を下げる要因となる

雨漏りを放置するリスクについて、詳しく知りたい方はこちらをご確認ください。

笠木からの雨漏りを防ぐ3つのポイント

笠木からの雨漏りを効果的に防ぐには、以下の3つのポイントに注意が必要です。

- 通気性を確保する

- 笠木の内側にも防水を施工する

- 納まり(雨仕舞)を改良する

1.通気性を確保する

笠木に空気の通り道を設けない場合、以下2つの問題が発生します。

- 笠木の内側が結露する:閉鎖された空間では湿気がこもりやすく、笠木裏の結露が構造の劣化につながる

- 雨水が侵入しても抜けにくい:経年劣化によってシーリング材が剥がれたり、強風によって雨が吹き込むと、笠木の隙間から雨水が入り込む場合がある

通気性の確保により、結露や雨水は内部に溜まることなく外に排出されます。

2.笠木の内側にも防水を施工する

建物によっては笠木の外側のみに防水処理が施されている場合もありますが、より確実な防水には、笠木の内側にも防水処理するのがおすすめです。

内側の防水により、万が一、笠木の内部に雨水が侵入しても食い止められる「二重防水」の効果が期待できます。

笠木の下面や壁面の内側にも防水材を塗布することで、雨水の浸入経路を遮断します。

3.納まり(雨仕舞)を改良する

屋上パラペットがアゴ付き笠木の場合は、アゴ廻りの形状を確認します。

アゴ裏の水切り目地がない場合、あるいはアゴの「出」が少ない場合は、新たに水切り措置(アゴテープ新設など)により、納まり(雨仕舞)を改良できます。

防水専門業者による点検ポイント

- 防水専門業者は既存防水層の劣化状況の診断だけでなく、防水納まり(雨仕舞)の良否についても判定します

- 築10年以上経過している建物では、屋上防水が劣化している場合があるため、防水専門業者による点検を受けるのがおすすめ

定期点検により劣化症状を早期発見できれば、シーリングの打ち直しや部分補修など、比較的軽微な工事で雨漏りを未然に防げる場合もあります。

屋上防水工事の費用について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

関防協は、防水工事の「エキスパート集団」です。

工事会社を選ぶのに不安を感じる方は、ぜひ関東防水管理事業協同組合(関防協)へまずはお気軽にご相談ください。

当協同組合は、主に関東にある防水改修の会社で形成されているグループで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東地域に限らず、山梨・静岡・長野・新潟にも支部があり、計191社の正会員がおります(2025年9月時点)。

また、年々進化し続けている防水工事についての教育活動も行なっており、適切な調査や提案ができる「防水改修調査診断員」の育成を実施しています。

「雨漏り診断をどこに依頼すれば分からない」「信頼できる施工会社の選び方が分からない」そんな方は関東防水管理事業協同組合へご相談ください。

当HPでは、防水改修調査診断員による無料診断も申し込みや、マップ上での施工店検索ができます。 少しでも防水に不安や不満を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。