【2025年版】マンションの太陽光発電は本当に得?費用・補助金・デメリットを解説

太陽光発電の導入を検討する際「本当に採算が取れるのか」「初期費用や維持費はどの程度かかるのか」と気になる方も多いのではないでしょうか。

既存の建物への設置では、防水工事の必要性や雨漏りリスクなど、慎重に検討すべき点もあります。

本記事では、マンションの太陽光発電導入におけるメリット・デメリットや費用対効果、補助金活用法、防水対策などをわかりやすく解説します。

限られた予算で太陽光発電を効果的に導入するために、ぜひ最後までお読みください。

・後悔しないために、パネルの長期寿命に合わせた「長寿命防水」の同時施工が欠かせません。

・補助金やPPAモデルの活用、防水と太陽光の両方に詳しい専門家への相談が、成功のポイントです。

Contents

マンションへ太陽光発電を導入するメリット・デメリット

マンションへ太陽光発電を導入する前に知っておきたいメリット・デメリットをご紹介します。

メリット

- 自家消費や売電によりコストを削減できる

発電した電気を共用部で利用することで、電力会社から購入する電力量を削減できます。

- 環境に配慮した物件として付加価値が付き、差別化できる

「環境配慮型マンション」として、近隣の競合物件との差別化を図り、資産価値の向上につながります。

- 災害・停電時の非常用電源としての安心感がある

地震や台風などの自然災害で停電が発生した際も、太陽光発電と蓄電池を組み合わせていれば、非常用電源として活用できます。

- 屋上を有効活用できる

普段はあまり活用されていないマンションの屋上を、発電設備の設置スペースとして活用できます。

デメリット

- 設置費用とメンテナンスコストがかかる

太陽光パネルやパワーコンディショナーなどの機器購入費や設置工事費に加え、発電効率を維持するための定期的なメンテナンスも必要です。

- 誤った施工は屋上や防水層へ負荷がかかる

太陽光パネルや架台を建物の構造や防水層の状態を考慮せずに設置すると、屋上に過度な負荷がかかり、建物の寿命を縮める原因になります。

万一、防水層を傷つけてしまうと雨漏りの原因となるため、防水についても知識のある業者への依頼が不可欠です。

- 将来の防水改修工事へ影響する

太陽光パネルが設置されている屋上では、防水改修工事が複雑になります。

一度パネルや架台を撤去し、防水工事完了後に再設置する作業が必要で、全体の工事費が増加する要因です。

- 発電量は天候に左右されるため、全世帯への電力供給は難しい

太陽光発電は曇りや雨の日には発電量が低下します。

マンションの全世帯が必要とする電力を太陽光だけでまかなうのは難しいため、主に共用部の電力消費を補う目的で運用するのが一般的です。

- 自然災害により破損するリスクがある

台風による飛来物や、想定を超える強風、積雪、落雷などによって太陽光パネルが破損するリスクがあります。

火災保険の適用範囲を確認するなど、万が一に備えましょう。

- FIT制度の買取価格下落と制度上の制約がある

FIT制度(固定価格買取制度)の買取価格は年々下落傾向にあります。

売電による収益を主な目的とする場合、以前ほどの経済的メリットは期待しにくくなっています。

太陽光発電には「長寿命防水」が欠かせない

太陽光発電を成功させるポイントは「防水」にあります。

パネルの寿命と防水層の寿命のバランスを考慮しないと、将来的に追加のコストが発生する恐れがあります。

太陽光パネルの寿命に合わせた「長寿命防水」とは

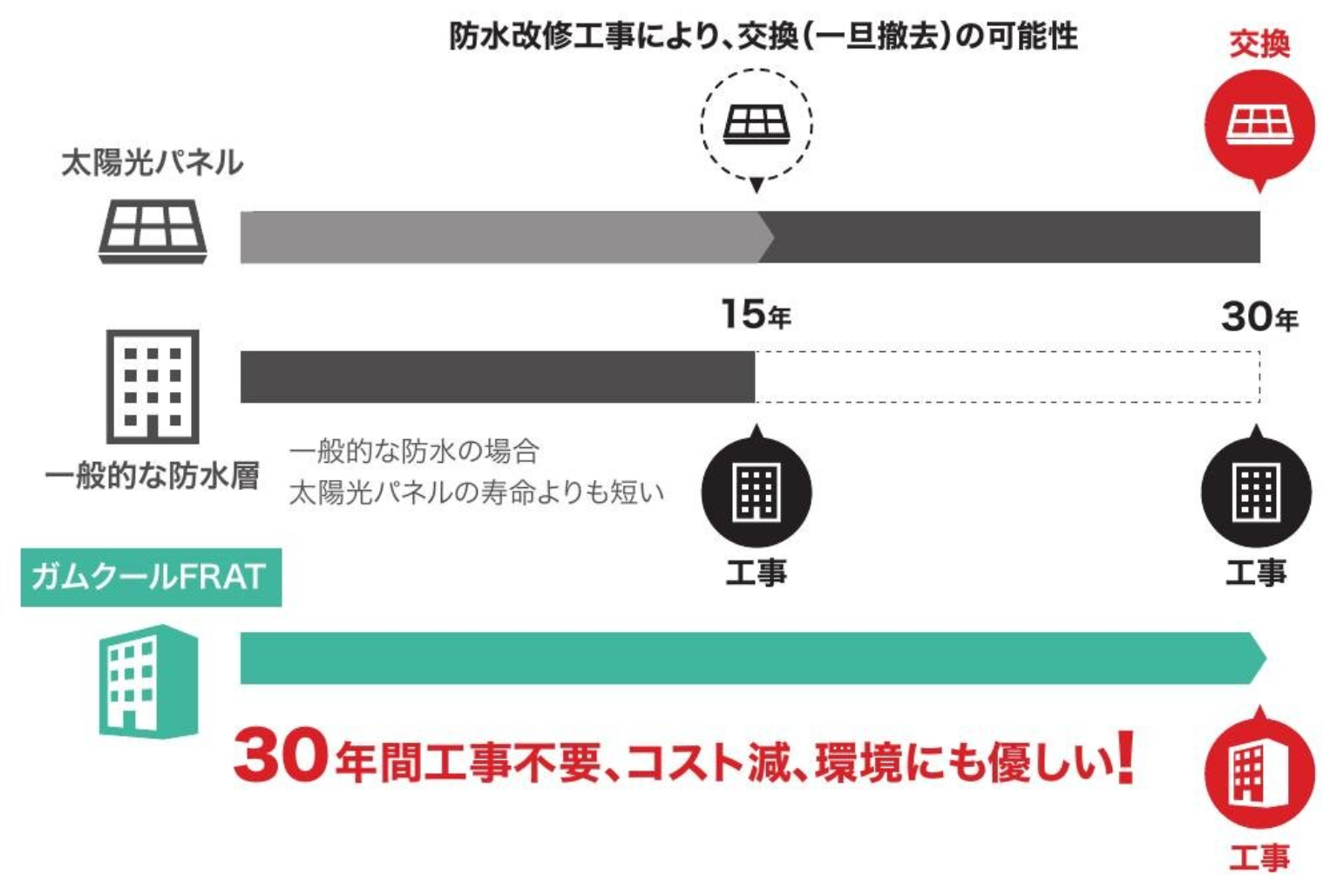

太陽光パネルの寿命(性能を保証する期間)は、一般的に25年〜30年と設定されています。

一方、マンション屋上の防水層の耐用年数は、工法によって異なりますが、一般的には15年程度です。

太陽光パネルの寿命よりも先に防水層の耐用年数が尽きてしまうと、防水改修工事のために、まだ使える太陽光パネルや架台を一度撤去し、工事後に再設置するコストが発生します。

こうした事態を避けるために必要なのが「長寿命防水」です。

太陽光パネルの寿命と同等以上の耐用年数を持つ防水工法を選ぶことで、メンテナンスの周期をそろえられ、将来の余分なコストの発生を防げます。

太陽光パネル設置前に建物診断が欠かせない理由

太陽光発電システムの設置を検討する際は、事前に防水の専門家による建物診断を受けましょう。

その理由は以下の5つです。

- 既存防水層の「劣化状況」を知るため

現在の防水層に、ひび割れや膨れ、摩耗などが見られる場合、太陽光パネルを設置する前に防水改修工事が必要です。

防水層の劣化を放置したまま設置すると、雨漏りなどの不具合につながります。

- 建物に最適な防水や設置工法の選定

建物の構造や屋上の形状、既存防水層の種類によって、最適な防水工法や太陽光パネルの設置方法は異なります。

専門家の診断によって、建物への負荷が少なく、長期的な耐久性を確保できる工法を提案してもらえます。

- 漏水事故が発生する原因となりやすい、防水層との取り合い部分への配慮

太陽光パネルの架台を固定する基礎部分と、防水層のジョイント(重ね)部は、雨漏りリスクが高い箇所です。

専門的な知識と技術がなければ、適切な防水工事はできません。

- 将来のメンテナンス計画を最適化するため

建物診断の結果を踏まえ、太陽光発電システムと防水層の長期的なメンテナンス計画を同時に立てられます。

- 台風や突風などの強風に耐える固定強度

太陽光パネルは風の影響を強く受けます。

マンションの屋上は風が強いため、架台を固定する基礎が建物の構造体にしっかりと固定されているか、十分な強度があるかの確認が不可欠です。

太陽光発電の導入効果を高めるポイント

ここでは、太陽光発電を導入する際に事前に知っておきたいポイントを2つご紹介します。

蓄電池と連携し災害への備えと経済性を両立

太陽光発電システムと蓄電池を連携させて、日中に発電して使い切れなかった余剰電力を蓄電池に貯めておけば、夜間や天候の悪い日でも太陽光発電の電気を使用できます。

これにより、電力の自給自足率が高まり、電気代をさらに削減可能です。

また、災害による停電時にも蓄電池に貯めた電気が使えるため、非常用電源としての価値が高まります。

エレベーターや給水ポンプなど、ライフラインに不可欠な設備を動かせる安心感は、マンションにとっての付加価値になります。

自己資金ゼロで始める「PPAモデル」・「リース」という選択

初期費用の高さが導入の障壁となっている場合には、「PPAモデル」や「リース」が有効な選択肢です。

- PPA(電力販売契約)モデル

PPA事業者がマンションの屋根を借りて太陽光発電設備を無償で設置し、発電した電気をマンション側が購入する仕組みです。

設置・メンテナンス費用は事業者が負担するため、自己資金ゼロで導入できます。

- リースモデル

リース会社が所有する太陽光発電設備を、月々のリース料を支払って利用する仕組みです。

こちらも初期費用がかかりません。

これらのモデルは初期費用ゼロで導入できる点が魅力ですが、注意点もあります。

契約期間が15年〜20年と長期にわたり、原則として途中解約ができません。

自己都合で解約する場合は、高額な違約金が発生するリスクがあるため、契約内容を十分に理解したうえで判断する必要があります。

参考:初期投資0での自家消費型太陽光発電設備の導入について|環境省

【2025年最新】マンションの太陽光発電に活用できる補助金制度

国や地方自治体は、太陽光発電システムの普及を促進するため、さまざまな補助金制度を用意しています。

【国が主体となる主な補助金】

- 集合ZEH-M

躯体の断熱性能向上や高効率な設備の導入により、年間のエネルギー消費量をおおむねゼロ以下にする集合住宅「ZEH-M(ゼッチ・マンション)」を新築・改修する際に受けられる補助金です。

- ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業

自家消費を目的とした太陽光発電や蓄電池を導入する際に利用できる補助金です。

参考:ストレージパリティの達成に向けた太陽光発電設備等の価格低減促進事業|一般財団法人環境イノベーション情報機構

【自治体が主体となる補助金(東京都の例)】

多くの自治体が独自の補助金制度を設けていますが、ここでは東京都の例をご紹介します。

- 東京都既存マンション省エネ・再エネ促進事業

大規模改修等の実施を予定しているマンションを対象とした制度です。

太陽光発電システムを含む省エネ・再エネ導入のための調査や計画書作成費用の全額を東京都が補助します。

- 集合住宅向け太陽光発電システム等普及促進事業

集合住宅に太陽光発電システムや蓄電池などを導入する際の購入費・工事費を助成する制度です。

※補助金制度は予算の上限や公募期間があり、内容が変更される場合もあります。必ず各制度の公式サイトで最新情報をご確認いただくか、関防協までお気軽にお問い合わせください。

マンションに太陽光発電を設置する流れ

最後に、既存のマンションに太陽光発電を導入するまでの流れを、3つのステップに分けてご紹介します。

【ステップ1】検討・準備

まず、管理組合の理事会などで太陽光発電導入を検討する。

メリット・デメリットや費用対効果、補助金制度などの情報を集め、共有する。

次に、総会で区分所有者への説明会を開き、導入に向けた合意形成を図る。

検討段階で、防水と太陽光の両方に詳しい専門業者に相談し、現地調査や導入プランの作成を依頼するのがおすすめ。

【ステップ2】契約・工事

導入の合意が得られたら、複数の業者から見積もりを取り、比較検討する。

価格だけでなく、実績や提案内容、アフターサービスなども総合的に評価し、契約する業者を決定する。

補助金を活用する場合は、工事の着手前に申請手続きを進める。

【ステップ3】運用開始

設置工事と各種申請が完了すると、いよいよ太陽光発電システムの運転が始まる。

運用開始後は、発電量に異常がないか定期的に確認する。

また、業者による定期的なメンテナンスを実施し、長期にわたり安定した発電を維持する。

多くの場合、太陽光発電の導入はマンションの「大規模修繕工事」のタイミングで合わせて検討されます。

まずは大規模修繕工事の全体像を理解しておくと、計画がスムーズに進みます。

関防協は、防水工事の「エキスパート集団」です。

工事会社を選ぶのに不安を感じる方は、ぜひ関東防水管理事業協同組合(関防協)へまずはお気軽にご相談ください。

当協同組合は、主に関東にある防水改修の会社で形成されているグループで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東地域に限らず、山梨・静岡・長野・新潟にも支部があり、計192社の正会員がおります(2025年7月時点)。

また、年々進化し続けている防水工事についての教育活動も行なっており、適切な調査や提案ができる「防水改修調査診断員」の育成を実施しています。

「雨漏り診断をどこに依頼すれば分からない」「信頼できる施工会社の選び方が分からない」そんな方は関東防水管理事業協同組合へご相談ください。

当HPでは、防水改修調査診断員による無料診断も申し込みや、マップ上での施工店検索ができます。 少しでも防水に不安や不満を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。