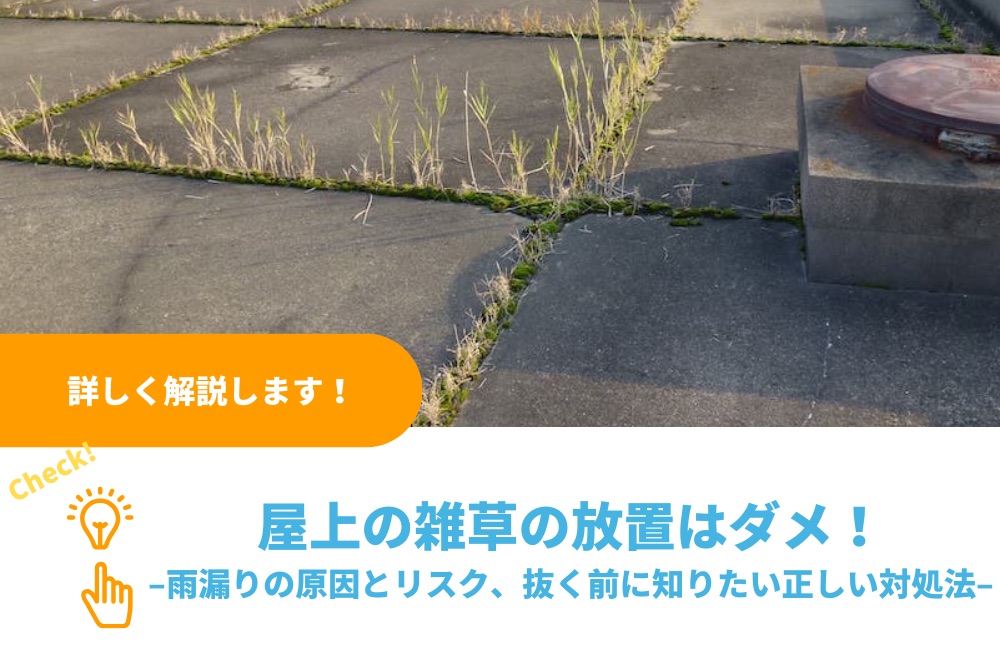

屋上の雑草の放置はダメ!雨漏りの原因とリスク、自分で抜く前に知りたい正しい対処法も解説

建物の屋上に雑草が生えて、お困りの管理者の方も多いのではないでしょうか。

「少しぐらいなら大丈夫」と放置していると、雨漏りや建物の資産価値の低下などの問題に発展する場合があります。

また、ご自身で雑草を抜いてしまうと、かえって状況を悪化させるリスクもあるため注意が必要です。

本記事では、屋上の雑草を放置するリスクや正しい対処法・雑草が生える原因・予防策などについて、わかりやすく解説します。

屋上の雑草でお悩みの方は、ぜひ最後までご覧ください。

・自分で雑草を抜くのは、防水層を傷つけ後悔の原因になるため避けましょう。

・雑草やひび割れなどの劣化サインを見つけたら、早めに専門業者へ相談するのがおすすめです。

屋上の雑草を放置するリスク

はじめに、雑草の放置によって生じる3つのリスクをご紹介します。

雨漏りの原因になる

屋上の雑草をそのままにしておくと、雨漏りの原因につながります。

雑草の根は力が強く、成長の過程で建物を守る防水層を突き破ってしまうためです。

防水層に穴が開くと、そこから雨水が建物へ浸入し、雨漏りを引き起こします。

雨水が内部に入り込むと、建物の骨格である鉄筋を錆びさせ、建物の強度を損なうことにもつながります。

水はけが悪化する

屋上の雑草は、水はけを悪くする原因の一つです。

屋上のドレン(排水溝)やその周りに雑草が生えると、飛んできた落ち葉や土埃が溜まり、水の通り道をふさいでしまいます。

排水機能が働かないと、降った雨がうまく流れず、屋上に水たまりができ、屋上全体がプールのようになる場合もあります。

常に水が溜まっている状態は、建物を守る防水層を傷める原因となり、建物の寿命を縮めることにもなりかねません。

ドレンの役割や正しいメンテナンス方法について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。

建物の資産価値を低下させる

屋上が雑草で覆われていると、見た目が良くないだけでなく、建物の管理が行き届いていないという印象を与えます。

将来的に建物を売却する際の査定において、屋上の雑草が原因で防水層の劣化や雨漏りのリスクを指摘され、本来の価値よりも低い評価額を提示される場合もあります。

屋上の雑草の正しい対処法

屋上の雑草を見つけたとき、どのように対処すればよいのかを解説します。

雑草を自分で抜いてはいけない理由

雑草の根がすでに防水層を貫通している場合、無理に引き抜くことで防水層に穴が開いてしまい、かえって状態を悪化させる場合があります。

防水層に新たな傷を作ってしまうと、そこから雨水が浸入し、雨漏りを引き起こす原因になります。

また、雑草の生えている部分だけを刈り取っても、コンクリートのひび割れの奥に根が残っていれば、また同じ場所から生えてくるため、根本的な解決にはなりません。

自分で対処すべきか業者に依頼すべきかの判断基準

屋上の雑草への対処は、ご自身で行うべきか、専門の業者に依頼すべきか、状況に応じて判断が必要です。

「雑草が広範囲に生えている」「根が深く張っていそう」「自分で対処して防水層を傷つけるのが不安」といった場合は、専門業者への相談を検討しましょう。

万が一の雨漏りリスクを考え、ご自身で抜かずに専門家へ相談することをおすすめします。

屋上に雑草が生える原因

本来、土がないはずのコンクリートの屋上に雑草が生えてくる原因には、以下が考えられます。

- 風や鳥が運ぶ雑草の種子

- 溜まった土埃や落ち葉

- 防水層や保護コンクリートの劣化

- 水はけが悪い

風や鳥が運ぶ雑草の種子

植物の種子はとても軽く、風に乗って遠くまで飛んでいきます。

鳥が植物の実を食べ、フンと一緒に屋上に種子を落としていくこともあり、私たちが気づかないうちに、外部から雑草の種子が屋上に運ばれてきます。

溜まった土埃や落ち葉

屋上に運ばれてきた雑草の種子が根付くには、土の代わりになる場所が必要です。

土の役割を果たすのが、日々溜まっていく土埃や落ち葉です。

ドレンの周りや屋上の隅、エアコンの室外機の下などには、土埃や砂、枯れ葉などが溜まります。

これらが雨水を含むと飛来した種子が発芽し、雑草が根を張ります。

防水層や保護コンクリートの劣化

建物は長年、紫外線や雨風にさらされることで少しずつ劣化が進みます。

防水層を保護しているコンクリートの表面がひび割れるのも、劣化の一つです。

そうしてできたわずかな隙間に、風で運ばれてきた土埃が溜まり、雑草の種子が入り込んで根付いてしまいます。

防水層が劣化する具体的な原因や症状、適切なメンテナンス方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。

水はけが悪い

屋上は雨水をドレンへ流すために緩やかな勾配がついていますが、落ち葉やゴミなどでドレンが詰まると、水たまりができやすくなります。

常に湿った状態が続くと、水分を好むコケや雑草が発生しやすくなります。

雑草の発生を防ぐ方法

雑草が生えてから対処するのは大変ですが、日頃の心がけで発生を予防できます。

ここでは、建物を良い状態で保つための予防方法を2つご紹介します。

定期的な清掃と点検

屋上の雑草を防ぐために日頃からできる対策は、定期的な清掃と点検です。

雑草が根付く原因となる土埃や落ち葉などを定期的に取り除き、雑草が育つ環境を作らせないようにします。

半年に一度を目安に、ドレンの周りに溜まったゴミを清掃し、水の流れをスムーズに保ちます。

清掃と併せて、コンクリートにひび割れがないか、防水シートに剥がれや膨れがないかなどを点検しましょう。

ただし、ご自身での点検だけでは見つけにくい劣化のサインもあるため、定期的に防水の専門家による点検を受けて、防水の状態を把握しておくと安心です。

異常を早い段階で発見できれば、大きなトラブルになる前に対処できます。

防水メンテナンスを行う

雑草の発生を根本から防ぐには、定期的な防水メンテナンスが欠かせません。

防水層のひび割れや劣化は、雑草が根を張る隙間になるため、防水層の状態を健全に保つことが予防に効果的です。

屋上防水には耐用年数があるため、時期に合わせて専門業者によるメンテナンスを実施しましょう。

屋上防水工事にかかる費用の相場や、コストを抑えるポイントについて、こちらの記事でご紹介しています。

屋上の雑草Q&A

関防協が屋上の雑草について、お客様からよくいただくご質問にお答えします。

Q. 屋上に生えた雑草に、市販の除草剤を使っても大丈夫?

A. 市販の除草剤を自己判断で使用することは、おすすめできません。

除草剤に含まれる成分によっては、屋上の防水層を傷めたり、変色させたりする場合があります。

安全性を確かめずに使用すると、かえって建物の寿命を縮めることにもなりかねません。

雑草の除去に薬剤の使用を検討する場合は、まず建物の防水工事を担当した専門業者や、防水工事の専門家に相談し、適切な方法を確認しましょう。

Q. 枯れた雑草をそのままにしておいても問題ないですか?

A. 枯れた雑草であっても、そのまま放置するのは避けるべきです。

枯れた雑草の根が防水層の内部に残っている場合、その隙間から雨水が侵入するリスクは残ります。

屋上に雑草を発見した場合は、専門業者に相談して、防水層を傷つけないように除去してもらいましょう。

関防協は、防水工事の「エキスパート集団」です。

工事会社を選ぶのに不安を感じる方は、ぜひ関東防水管理事業協同組合(関防協)へまずはお気軽にご相談ください。

当協同組合は、主に関東にある防水改修の会社で形成されているグループで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東地域に限らず、山梨・静岡・長野・新潟にも支部があり、計192社の正会員がおります(2025年8月時点)。

また、年々進化し続けている防水工事についての教育活動も行なっており、適切な調査や提案ができる「防水改修調査診断員」の育成を実施しています。

「雨漏り診断をどこに依頼すれば分からない」「信頼できる施工会社の選び方が分からない」そんな方は関東防水管理事業協同組合へご相談ください。

当HPでは、防水改修調査診断員による無料診断も申し込みや、マップ上での施工店検索ができます。 少しでも防水に不安や不満を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。